檜原村地域交流ワーケーションツアーに行ってきました!

東京都西多摩郡檜原村に行ってきました。

人工2000人弱、村の93%を森林が占める檜原村。檜原村の歴史は古く、9000年前から人が暮らしていた跡も見つかり東京都で一番高いところの遺跡とされています。脈々と受け継いできた自然と伝統の色濃く残る村の風情は現地でしか味わえない空気が漂い、異世界にタイムスリップした様な時の流れの変化に気づきます。

こんな空間へもJR五日市線の終着駅、武蔵五日市駅からバスで約20分と都内からのアクセスも良好♪

奥深い自然に囲まれた地域での「オフサイトワーク体験」や「森林経営」、「檜原村内産業」などについて学び、「檜原森のおもちゃ美術館」見学の一部をご紹介します!

施設見学

おいねハウス <https://hinohara-kankou.jp/spot/hinoharalifestylelab/>

一軒家を利用したコワーキングスペース。完全予約制で利用時は1組のみ。都内の利点を活かした日帰り可能なマイクロワーケーション施設として5年目を迎えた。ここを運営するのは産業医でもある代表取締役の佐藤さんと取締役の丸岡さん。初対面でも長年の知り合いの様な雰囲気を作り出してくれる素敵なお2人でした。

檜原村は地方に行かなくても環境を変えて働くことが出来ることから、コスト面や緊急時の対応を考えると大きなメリットがあると企業からも人気上昇中。檜原村に初めて来たとき、時間軸の違いに驚いたと話す丸岡さん。確かに都心とは違う空間にいるかのように時間の流れがゆっくりと感じる檜原村。半面、戦々恐々てんとう虫とカメムシに悩まされる時期もあると、楽しそうに話してくれました。ここ、おいねハウスの近くには一人でゆっくり過ごしたい人向けのキャンプ場も運営しているそう。川の瀬音、木々のざわめきの中、瞑想など良いかも‼

≪檜原村 むらづくり推進係 嶋﨑係長のお話からスタート≫

≪おいねハウスの佐藤先生、丸岡さん、嶋﨑係長 玄関前にて≫

「Village Hinohara」にてテレワーク

檜原村では情報発信、企業や人材の誘致を行っており、2022年に竣工した檜原村のサテライトオフィス施設を借り受け「Village Hinohara」としてオープン。新たな地域拠点とコミュニティづくりを行っている(一社)アナドロマス代表理事の清田 さん。

多彩な仕事経験を経て、3.11後は東北の農家で復興支援活動を5年。後に多摩川を遡って檜原村に移住、村と都心で働く二拠点生活を実践。2022年にコワーキング&関係人口コミュニティ「Village」をスタート。

これからの数十年を想像すると、都市にますます人口が集中し、高齢者が増え、子供も生まれず、地方からは人がいなくなり、日本全体の人口が減っていく中で、行政サービスを維持できなくなる地域がどんどん出てくると思います。これを打開するには私たちの働き方や生き方を変えることが必要です。都市だけに依存せず、地方にも拠点を持って、その間を行き来しながら、自分の力でやれる仕事を増やしていくこと、そういう人が増えれば都市の暮らしも地方の暮らしも良くなっていくと思います。ワーケーションをきっかけに「もう一つの働く場所」を持って働く人が増えることを願っています。Village Hinoharaもそのような場所の一つになればいいなと思いますと、清田さん。

Villege Hinoharaのバルコニー

VillegeHinoharaから徒歩20分ほどの賃貸物件、左側は川

「Anadromous(アナドロマス)」とは、海で育ち川を遡って産卵する魚類のこと。川を遡るサケやアユのように下流の都市から上流の過疎地に遡る人々の受け皿となり、流域を軸に人や資源の新たな循環をつくることを目指している。

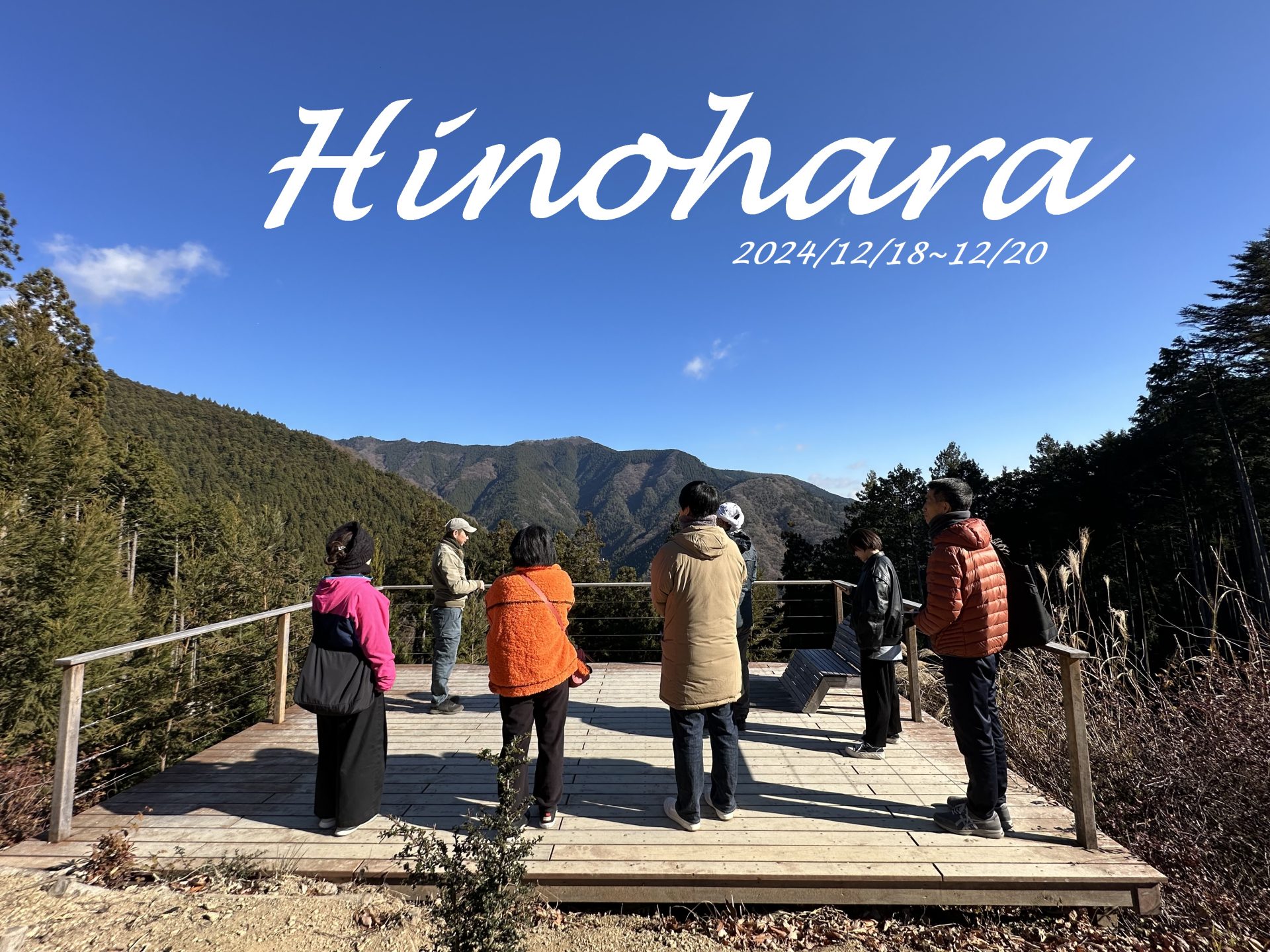

≪ツアー参加者の皆さんと清田さん≫

会った初日でみんなが自然と笑顔になれる素敵な空間でした♫

「檜原村の森林に触れる体験」

持続可能な森林経営をコンセプトに掲げる東京株式会社東京チェンソーズの青木代表取締役。森林を経営するということについてお話を伺いました。

≪都心を背景に参加者の皆さんと、後列左 青木社長 / 後列右 スタッフ林さん≫≫

戦前はほぼ自然林だった檜原村の山も現在は全体の6〜7割が人工林。檜原村は昔から炭焼きが盛んで渋谷が村だったころに檜原は栄えていたという。戦時中・後と木材は多くを必要とされたが、その後は需要が少なくなり林業に携わる人も減少してきた。杉や檜が柱材となるのには40~70年かかる。板材となるには100年。その間、人の手が入らないと資源として活用出来る木は育たない。木に巻き付いたツルが木を枯らしてしまうため、ツル切り作業も欠かせない。台風などでの倒木を防ぐため間隔を空けて根が張れるようにする、間伐も人の手が必要な作業。膨大な作業を要するが木材の価格は下落、働き手の不足など課題は深刻。作業には相当の費用が必要。「持続可能な森林経営」のために、元来の丸太一本での販売から加工し、製品にすることで付加価値を高め販売個性を活かす売り方に変更し収益を上げることに成功。

継続して森林を管理、自然と共存することを目的に世界的な森林認証FSCを取得。

左:青木社長 右:森の中のワーキングスペース

青木社長が現在に至ったのは、大学時代の探検部で訪れたチベットのメコン川流域に、木がないことに気が付いところから。流域に暮らす人々の生活に森や川は密接に関わっている。日本には手が入れられてない森が多く必要性を感じ、林業の固定概念を変えられるようなことができたらと。発信力のある東京で、林業に力を入れている檜原森林組合に入る。2006年に独立し流域と山側の関係、ひと・もの・お金が循環するシステムを構築するに至った。

左:薪割り体験 右:両手挽鋸で丸太切り

≪スタッフの林さん≫

以前は都内の広告会社に勤務していた頃から「四季を感じながら暮らしたい」と考えていたそう。リモートになったのをきっかけに奥多摩に移住。この先のキャリアを考えた時に社会や地域貢献に繋がる仕事をと思い、地域を調べていたところに「森デリバリー」など面白い事をやっている会社があるなとアルバイトから入り正社員に。

≪青木社長より≫

山の手入れは人とのかかわりしろを作っている。一緒に林域を盛り上げていきたいので興味を持たれた方はぜひ声をかけてください!

「檜原森のおもちゃ美術館」

昭和58年に廃校となった北檜原小学校の跡地を利用してトイビレッジ構想に基づき2021年にオープン。全国で12館あるおもちゃ美術館ひとつであり、本館で使用されている木材はほぼ檜原産の木材。大谷館長は北檜原小学校の卒業生!

≪左 大谷館長 / 檜原村観光課の職員≫

北檜原小学校を解体する際に卒業生有志で運営したいとNPOを立ち上げ運営。実際に小学校で使われていた音楽室の黒板を館内のサインボードとして、古時計や終了時刻間近に鳴らすベルも再利用されているので、探してみてください!館内には木を使ったおもちゃはもちろん、大谷館長お勧めグッドトイや世界の貴重なおもちゃも展示されている。大人も子ども何時間でも遊べる場所。館内は優しい木の香りに包まれ、居るだけで癒される空間。卵の形をした木がたくさんあるプールは出たくないと思ったほどでした!長い時間遊んでも疲れが取れて、元気になれるそんな場所でした。

檜原村内産業見学

檜原村の特産品である「ジャガイモ」を使った焼酎の製造見学や村民発案のメニューが並ぶカフェ、こちらも檜原村産のヒノキを使った世界初 ヒノキの酒、精油の販売も行うひのはらファクトリーにてお三方よりお話を伺いました。

左から:畠山 (株)西の風新聞社 伊藤社長 檜原村前村長 坂本さん (株)ウッドボックス 吉田社長

檜原村前町長の坂本さんと杜氏・デザイナーでもある吉田社長より「木の酒」が誕生するまでのお話しや、檜原村の産業、歴史、これからについて参加者の自己紹介もかねてスタートしました。坂本前村長の「東京湾をきれいにするためにはまずは源流から!」という思いから20数年を掛けて上下水道の整備に尽力され、そのきれいな水を使って生まれたじゃがいも焼酎など次々と新しいアイディアによる製品を生み出し、世界初の木のお酒も誕生するに至りました。≪一歩踏み出して、転んだら起きれば良い≫、≪半歩先に行く≫、≪村をブランド化≫の前村長の考えが村民に届き、様々な年代からのアイデアが生まれ、村で採択されて次々と商品化されています。 ものづくり創業支援の場所としても檜原村で起業する人をサポートし、一緒に考えていければと話す吉田社長。

皆さんが檜原村についてお話しをされるとき、本当に楽しそうな笑顔だったのがとても素敵でした。

村民一人一人が考え、その考えを形にして世に出す。私にも何かできそうな気がする、ワクワクする村という印象の檜原村でした。

こちらもご参照ください!

檜原村公式HP

移住・定住パンフレット

ひのはらマガジン

空き家登録物件一覧

おまけ

檜原村と中央大学が共同開発したヒノキの粉末を活用した檜木香るドリップコーヒー。豆によってスパイシーな香り?味?もあり楽しめました。ポリフェノールがブルーベリーの2〜3倍といわれる”なつはぜ”。純檜原産の”なつはぜ”は今後、入手困難になりそうな美味しさでした

ホーム

ホーム